赤ちゃんの頭のかたち相談室

Consult & Column

大泉門は触っても大丈夫?正常な状態や疾患の可能性を徹底解説

更新日:2025年10月29日

赤ちゃんの頭にある大泉門は、軽く触れる程度なら問題ありませんが、強く押したり必要以上に触ったりしないことが大切です。

大泉門に関しては、扱い方のほかにも「なぜペコペコしているの?」「いつごろ閉じるの?」など、さまざまな疑問があるでしょう。今回は、大泉門の基本情報や注意したい状態、変化が見られる際に疑われる疾患などをご紹介します。赤ちゃんの健康管理に役立つ情報を多くまとめているので、ぜひご参考にしてください。

まずはお気軽にご相談ください

「赤ちゃんの頭のかたち相談室」では、赤ちゃんの頭のかたちにお悩みの保護者さまに向けて、無料相談を受け付けています。 相談室スタッフが頭のかたちについてのお悩みをお聞きし、ご希望があれば病院や専門医もご紹介しています。 不安なお気持ちやもっと知りたいことなど、ぜひお気軽にご連絡ください。どなたさまでもWebフォームから無料でご相談可能です。

大泉門とは?

赤ちゃんの前頭部の一部がやや凹んでいることに気づいて、不安になったことがある方もいるのでは。その凹みは大泉門です。まずは、大泉門の読み方や意味、役割、大泉門がペコペコと拍動する理由について紐解いていきましょう。

大泉門の読み方と意味

大泉門(だいせんもん)とは、生まれた赤ちゃんの頭蓋骨にある隙間のことです。赤ちゃんの頭蓋骨は7つの骨で成り立っており、ところどころ隙間が開いています。大泉門は、その中でも大きなひし形の隙間のことを指します。

大泉門の基本知識と位置

大泉門は、赤ちゃんの前頭部にあります。解剖学的には、左右の前頭骨・頭頂骨の間に当たる部位です。

人間の頭は、7つの骨がつながって1つの頭蓋骨になります。しかし、生まれたての赤ちゃんは骨同士がしっかりとくっついておらず、ゆるく結びついた状態なのです。そのため、赤ちゃんの頭の骨に隙間があるのは、正常といえるでしょう。なお、大泉門の平均的な大きさは、2cm~3cm程度です。

大泉門には2つの重要な役割があります。1つ目は、狭い産道を通るためです。赤ちゃんが狭い産道を通過する際に、頭蓋骨が重なり合うことで、産道をスムーズに通れるようになります。

2つ目は、脳の成長を助ける役割です。赤ちゃんの頭は骨同士がくっついていないため、脳の成長に合わせて広がることができます。新生児の脳の重量は350~400g程度ですが、生後8か月ごろには約2倍になります。つまり、脳の成長を妨げないためにも、大泉門は必要といえます。

赤ちゃんの頭がペコペコする原因

赤ちゃんの大泉門がペコペコしていて、驚いた方もいるでしょう。通常、大泉門はわずかに陥没しており、心臓の拍動に合わせてペコペコとした動きが見られます。つまり、へこんだり戻ったりしているのは正常の状態。心配する必要はないのです。

大泉門の変化

大泉門は、成長に伴い徐々に小さくなって閉じていきます。変化の様子をチェックしていきましょう。

閉じる時期はいつ?

大泉門が閉じて触れなくなる時期は、一般的に生後1歳半くらいです。ただし、閉じる時期には個人差があり、遅い場合は2歳近いこともあります。遅くとも2歳までには完全に閉じるという認識で良いでしょう。

成長とともに変化する大泉門

生まれた時に2~3cm前後だった大泉門は、生後10か月頃に1.5~2cm程度のサイズになります。そして1歳半~2歳の間には完全に閉鎖して触れなくなります。

大泉門が閉じない場合は、クレチン症やくる病などの病気が原因である可能性も。また、あまりに早く閉じる場合は、頭蓋骨縫合早期癒合症(ずがいこつほうごうそうきゆごうしょう)の疑いがあります。頭蓋骨縫合早期癒合症については、後ほど詳しくご説明します。

ペコペコしない場合の注意点

大泉門の拍動を感じられない時は、周囲よりも膨らんでいたり大きく陥没していたりといった症状がないかを確認しましょう。また、活気不良・発熱・哺乳不良など、普段と違う症状がないかのチェックも大切です。

大泉門の測定と健康管理

赤ちゃんの健康状態の把握方法として、体重や体温などを思い浮かべる方も少なくないでしょう。体重や体温などももちろん重要な情報ですが、実は大泉門も健康状態を表すバロメーターとされています。乳児健診などでもチェックされる項目なので、測定方法を把握しておきましょう。

大泉門・頭囲の測定方法

生まれたての赤ちゃんの大泉門を測る際は、仰向けにした状態で、ひし形の向かい合う辺と辺の距離を測ります。この際、辺同士の中央間で測定しましょう。

赤ちゃんの健康状態を把握する際は、頭囲の計測も重要です。頭囲は、眉間と後頭部にある骨のでっぱりを結ぶように測定します。なお、正常な頭囲の目安は、出生時32~34cm程度、1歳で44~47cm程度です。また、5歳になると49~52cm程度まで大きくなります。乳幼児期の頭囲は、測定値を標準値と比べるだけでなく、母子手帳の頭囲曲線を使った評価も必要です。

異常が見られる時の対処法

大泉門の異常としては、大きく凹む、あるいは膨らむといった症状があります。大きく凹んでいる場合は脱水の可能性があるため、水分補給をしっかりと行いましょう。

大泉門が膨らんでいる場合は、頭蓋内圧が上昇している可能性も考えられます。ただし、泣いている時にも膨らむことがあるため、一時的なものであれば心配は要らないでしょう。常に膨らんでいる場合は、早急な対処が必要となるため注意しましょう。

医師による診察が必要な症状

先述のように脱水症状が疑われる場合、水分補給をしても大泉門の凹みが改善しなければ、医師の診察が必要です。脱水状態に陥った際に見られるほかの症状については、後述していますので参考にしてください。

また、大泉門が常時膨らんでいる場合は、頭蓋内出血・硬膜下血腫・髄膜炎・水頭症などが疑われます。大泉門の膨隆だけでなく、嘔吐・けいれん・発熱・活気不良などの症状を認める場合は、早急に受診しましょう。

大泉門の変化と関係のある疾患|症状・小児科での検査内容・治療法は?

大泉門の変化が見られる可能性のある疾患としては、早期に閉鎖する頭蓋骨縫合早期癒合症のほか、先述の頭蓋内出血・硬膜下血腫・髄膜炎・水頭症などが挙げられます。いずれも決して発症頻度が高い病気ではありませんが、ママパパがいち早く赤ちゃんの異常に気付いてあげるためにも、知識として理解しておくことが大切です。あります。ここからは、大泉門に関係する疾患について、小児科での検査内容や治療を見ていきましょう。

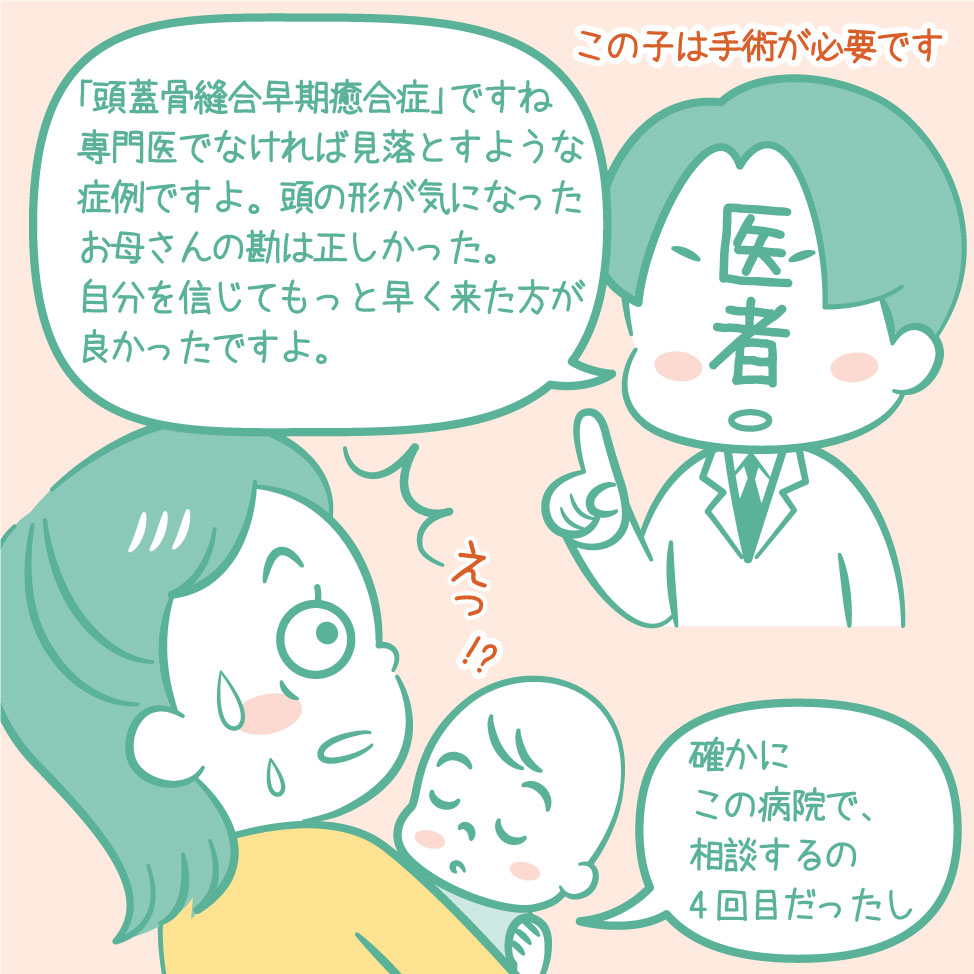

頭蓋骨縫合早期癒合症

大泉門が早期に閉鎖した場合は、頭蓋骨縫合早期癒合症の可能性があります。脳が成長しても骨が十分に広がらないため、頭蓋内の圧が上昇し、脳組織を圧迫する原因になります。また頭囲の小ささや頭の変形なども生じます。早く閉じてしまった部分の骨はうまく成長できず、脳が大きくなると頭が変形してゆがんでしまうのです。

頭蓋骨縫合早期癒合症の検査としてまず行われるのが、頭のレントゲン撮影です。正常であることがレントゲン検査で確定できない場合は、3次元CT撮影を行います。なお、頭蓋骨縫合早期癒合症の診断がついた場合、MRIなどを実施して重症度を評価します。

頭蓋骨縫合早期癒合症は、脳の発育・発達に影響を及ぼす可能性があります。非常に軽度なケースでは、頭蓋骨と脳の発達具合を定期的にチェックしながら経過を見ることもありますが、基本的には手術が必要となります。

頭蓋内出血

頭蓋内出血は、転倒や落下などによる頭部への何らかの衝撃により、頭蓋内で出血が起こる状態を指します。頭蓋内出血の症状には、大泉門の膨隆のほか、なんとなく元気がない、不機嫌、顔色が悪い、嘔吐、けいれん、発熱などがあります。これらの症状が見られる場合は、頭蓋内出血を疑って受診しましょう。ただし、乳幼児の場合は、多少の出血だと症状が現れにくいケースもあるため、頭部への外傷があった場合はかかりつけの小児科などを受診しておくと安心です。また、激しく揺さぶることでも頭蓋内で出血が起こる可能性があるため」、注意しましょう。

頭蓋内出血の診断には、レントゲン・CT撮影が行われます。診断された場合は、外科的手術の適応となるでしょう。

硬膜下血腫

頭蓋骨の下にある、脳・脊髄を覆っている硬膜と脳との間で出血が起こり、血液が貯まった状態を硬膜下血腫といいます。硬膜下血腫は、主に外傷により起こります。症状として挙げられるのが、頭蓋内出血と同様、大泉門の膨らみや顔色の悪さ、けいれんなどです。また吐き気・嘔吐などにも注意しましょう。

検査の第一選択は、CTです。血腫により脳が強く圧迫されているケースでは、緊急手術が必要となる場合もあります。

髄膜炎

細菌などが血液や臓器から脳脊髄液に侵入することで起こる炎症です。子どもの感染症の中でも、特に重篤な状態といえるでしょう。赤ちゃんの場合、発熱から始まることが多く、ほかに、活気不良・哺乳不良・嘔吐・けいれん・意識障害などを発症します。

髄膜炎の確定診断に用いられるのが、腰に針を刺して髄液を採取し調べる「骨髄穿刺(こつずいせんし)」という検査です。髄液は通常、無色透明で細胞を認めません。しかし、細菌が侵入すると細胞が増加し、白濁して見えるケースもあります。髄膜炎の場合は、検査で採取した髄液の中にいる細菌を検査し、抗生剤の点滴注射を行います。重い後遺症を残すこともあるので、早期の対応が重要です。

水頭症

水頭症とは、脳室の中に脳脊髄液が過剰に貯留した状態を指します。脳脊髄液の吸収がうまくいかない場合や、増加した場合などに起こる疾患で、先天性と後天性の両方があります。後天性の場合、外傷などが原因となることも多いでしょう。

乳児期の水頭症で見られる症状は、大泉門の膨隆や頭囲の拡大です。また、頭蓋内圧が亢進したケースにおいては、頭蓋内圧の上昇による嘔吐・頭痛・意識障害などが現れます。発達に異常を来たすことがあるため、注意が必要です。

水頭症は、基本的にはMRIやCTにより診断されますが、新生児の場合は超音波エコーで分かることもあります。なお、水頭症の治療法は、手術のみです。過剰な脳脊髄液を脳以外に誘導するシャント術などが知られています。

このように、大泉門に変化が見られた場合、重い疾患のサインである可能性があります。注意深く観察しつつ、気になる場合はすぐに受診しましょう。

脱水症

先述したように、大泉門が普段よりも大きく凹んでいる時は、脱水状態に陥っている可能性があります。例えば、発熱・嘔吐・下痢により体内の水分が失われてしまった場合などです。脱水症状が疑われる時に注意したい症状は、活気がなくぐったりとしている、尿量が少ない、哺乳力が弱い、哺乳量が減っているなど。また、目がくぼんだように見えたり、口や舌が乾燥していたりする時も要注意です。なお、大泉門の著しい凹みに加えて体重増加不良が見られるケースでは、栄養障害の可能性も考えられるでしょう。

脱水症は、主に診察所見により診断されます。重症度が高い場合は、血液検査を実施することもあります。治療法は、経口あるいは点滴による補液などです。

赤ちゃんの子育てにおける大泉門の重要性

大泉門に関連して、子育てをしていく上で気をつけたい点をまとめました。

育児における注意点

大泉門があっても、脳は厚い膜で保護されています。そのため、頭をなでたり洗ったりする時に軽く触れる程度なら特に問題ありません。しかし、やわらかくデリケートな部分でもあるため、強く押したり必要以上に触ったりするのはやめましょう。また、大泉門はもちろんのこと、頭を強くぶつけないようにすることも大切です。万が一ぶつけてしまった場合は、大泉門や赤ちゃんの様子に変化がないかを確認し、異常があればすぐに病院に行きましょう。

赤ちゃんの健康管理

大泉門は、赤ちゃんの健康管理にも役立ちます。普段と違った様子がないかを確認することで、健康状態を把握できます。大泉門への理解を深めれば、赤ちゃんの異常に気づきやすくなり、赤ちゃんの健康状態に関する不安を少しでも軽減できるかもしれません。赤ちゃんの大泉門の変化にすぐに気づいてあげられるように、簡単な見分け方を理解しておきましょう。

心配を減らすために知っておきたいこと

大泉門の状態について、正常な状態と心配な状態を分かりやすくまとめました。

【正常な状態】

・やや凹んでいる

・ペコペコと拍動している

【心配な状態】

・大きく凹んでいる

・常時膨らんでいる

・生後数か月で閉じてしまう

・2歳を過ぎても閉じない

大泉門の様子が心配な状態に当てはまる場合、何らかの疾患が原因となっている可能性があります。大きく凹んでいる場合や膨らんでいる場合は、全身状態に変わりがないかも観察しましょう。

赤ちゃんの成長を見守るために必要な知識

赤ちゃんの成長を見ていく上では、赤ちゃんの頭のかたちをチェックすることも大切です。生後8か月までの赤ちゃんの頭蓋骨は、脳の成長に対応できるようにやわらかい状態となっています。向きぐせや寝ぐせなど、外的要因によってもゆがみが生じやすいため、注意しましょう。ゆがみが重度の場合、そのまま成長すると頭のかたちに左右差が残って日常生活に支障が出るケースもあります。

「赤ちゃんの頭のかたち相談室」では、頭のかたちに関する不安や違和感についてご相談いただけます。必要に応じて、提携医療機関のご紹介も可能です。提携医療機関では、専門医がゆがみの原因を診断。手術が必要な疾患なのかについて分かります。ヘルメット治療の適応となるかどうかの判断もいたしますので、ぜひご相談ください。

まとめ|大泉門を理解し安心して子育てを

大泉門は、赤ちゃんの健康を表すバロメーターです。膨らんでいる、大きく凹んでいる、早く閉じてしまった、2歳になっても閉じないといった症状があったら、ほかの症状がないかをチェックしつつ、早めに受診しましょう。また、普段の生活では、大泉門を強く押さないことも大切です。大泉門に対する理解を深めて、安心して子育てをしていきましょう。

「赤ちゃんの頭のかたち相談室」では、赤ちゃんの頭のかたちにお悩みの保護者さまに向けて、無料相談を受け付けています。

- うちの子にヘルメット治療は必要だろうか?

- 費用はどれくらいかかるの?

- かかりつけ医師には「大丈夫」と言われているけど?

相談室スタッフが頭のかたちについてのお悩みをお聞きします。ご希望があれば病院や専門医も紹介していますので、不安なお気持ちやもっと知りたいことなど、ぜひお気軽にご連絡ください。